Selten hat sich so viel bewegt in unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Die Einladung zum Mitgestalten war noch nie so deutlich ausgesprochen. Doch wir haben keine Zeit und fühlen uns erschlagen statt ermächtigt. Nachfolgend einige Gedanken dazu, was die Führung zu mehr Leichtigkeit bei der Arbeit beitragen kann.

Selten hat sich so viel bewegt in unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Die Einladung zum Mitgestalten war noch nie so deutlich ausgesprochen. Doch wir haben keine Zeit und fühlen uns erschlagen statt ermächtigt. Nachfolgend einige Gedanken dazu, was die Führung zu mehr Leichtigkeit bei der Arbeit beitragen kann.

In den letzten Monaten dominiert in fast allen Betrieben, in die ich Einblick hatte – vom globalen Pharmakonzern, zur lokalen Verwaltung zum KMU-Industriebetrieb – ein Gefühl: Resignation. Es ist jedoch nicht Gleichgültigkeit oder fehlender Gestaltungswille, im Gegenteil, sondern eher eine Form der Erschöpfung trotz hoher Motivation. Es fühlt sich an wie eine steile Wanderung, bei der man gar nie aus der Wolke kommt und der Glaube an den Gipfel langsam schwindet.

Dabei präsentiert sich die digitale Transformation als eine Art Lernäische Hydra – für jedes Problem, das wir erschlagen, wachsen quasi zwei neue an anderer Stelle nach. Auch wenn das Zeitalter der Individualisierung uns mit mehr Autonomie und Freiheiten beschenkt, so erschwert die individuelle Suche nach dem Sinn und dem Nutzen langwierige Veränderungsprozesse zusätzlich. Denn sehr oft zeigen sich die Mehrwerte erst am Schluss eines Projekts und nur indirekt. So hat beispielsweise erst die vollständige Digitalisierung von Personaldossiers und Workflows im Spital Bülach den Weg frei gemacht für die Umsetzung der davon losgelösten und preisgekrönten Idee des «Flex Modell».

Gute Führung in schlechten Zeiten

Dass Führung in ungewissen Zeiten an Bedeutung gewinnt, liegt auf der Hand. Dabei ist nicht alles so radikal innovativ, wie uns manchmal vorgegaukelt wird. Das legendäre Leadership Principle von Netflix, context not control, das für mich einen zeitgemässen Führungsstil im digitalen Zeitalter am besten auf den Punkt bringt, ist genau genommen nichts anders als die Aufforderung, welche die Reformpädagogin und Ärztin Maria Montessori vor rund hundert Jahren propagiert hat: «Hilf mir, es selbst zu tun.» Denn Führung ist und war noch nie Selbstzweck, sondern hat die Aufgabe, Menschen und Organisationen nachhaltig zu entwickeln und Orientierung zu stiften. Doch wie begegnen wir nun konkret der Hydra? Ich möchte nachfolgend drei Gedanken beschreiben, die mir helfen, die Zuversicht und Schlagkraft in Organisationen zu stärken.

1. Langsam starten und klar fokussieren

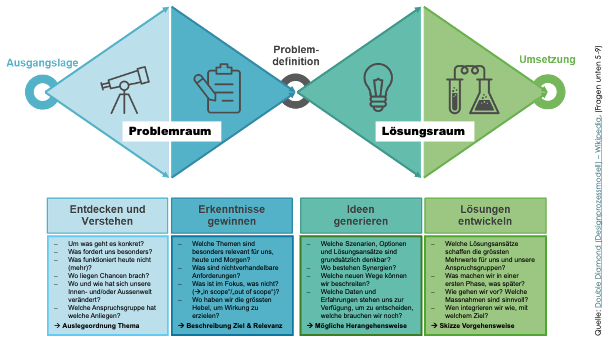

Wenn wir etwas gelernt haben in den letzten 20 Jahren, dann ist es die Fähigkeit, sofort ins Tun zu kommen und unsere persönliche Effizienz auf Vorderfrau zu trimmen. Und genau das fliegt uns jetzt so richtig um die Ohren. Das französische Bonmot bringt wunderbar auf den Punkt, was ich mir auch für Organisationen wünsche: «reculer pour mieux sauter». In vielen Projekten wird euphorisch gestartet und die tiefhängenden Früchte werden fleissig eingesammelt, doch im Verlauf der Zeit rächt es sich, wenn man Anspruchsgruppen ignoriert, Interessenskonflikte nicht ausgetragen, unklare Zieldefinitionen nicht zurückgewiesen und Rollenerwartungen nicht geklärt hat. Erfolgreichen Projekten ist gemeinsam, dass sie am Anfang maximal offen starten, sich ein klares Bild der Lage verschaffen, möglichst viele Stakeholder einbinden und dann radikal priorisieren. Dies schliesst ein iteratives Vorgehen selbstverständlich nicht aus. Methodisch finde ich dazu den «Double Diamond» äusserst wertvoll. Er bringt auf den Punkt, dass wir immer mit einem klaren Verständnis des Problems beginnen müssen. Auch wenn Lösungsorientierung eine wünschenswerte Eigenschaft ist, so ist sie zu Beginn eines Vorhabens fehl am Platz.

Vor wenigen Wochen hat die Stadt St.Gallen im Zusammenhang mit den neuen Legislaturzielen ihr Zukunftsbild vorgestellt. «Vielfalt leben – Akzente setzen». Dies geht genau in die geschilderte Richtung: Zuerst öffnen und dann fokussieren. Im übertragenen Sinne bedeutet das auch, dass Anspruchsgruppen, denen man gut zuhört und die sich eingebunden fühlen, später auch eher bereit sind, Kompromisse einzugehen und Lösungen mitzutragen.

2. Weniger aber verbindlich

Dass wir uns mit zu vielen Optionen eher schwer tun, hat der Soziologe Peter Gross mit der Prägung des Begriffs «Multioptionsgesellschaft» aufgezeigt. Rund 30 Jahre später, mit dem Fachkräftemangel als Brandbeschleuniger, ist die von ihm beschriebene Überforderung Realität geworden. Und zwar im doppelten Sinne: Mitarbeitende, die sich nicht festlegen können und Führungskräfte, die nicht konsequent einfordern. In fast allen Workshops mit Führungskräften, höre ich auf die Frage, was sie sich wünschen würden, unisono «mehr Verbindlichkeit». Übersetzt auf unsere Zusammenarbeit bedeutet dies für mich, zu Beginn eines Vorhabens gemeinsam zu definieren, wie der Zielzustand aussieht (Veränderungs- & Bewahrungsziele), wie sich Erfolg erkennen und messen lässt und welchen persönlichen Beitrag jede einzelne Person einbringt. Dies klingt wahnsinnig banal und trotzdem beobachte ich, dass Enttäuschung und Missverständnisse meist in zu Beginn nicht ausgesprochenen Erwartungen und Klärung der Gegenseitigen Vorstellungen wurzeln. «Nein, in diesem Job ist Home Office nicht möglich», «wir suchen eine Person, die keine Mühe mit kurzfristigen Einsätzen hat», «in dieser Rolle ist der Routineanteil sehr hoch» wären ehrlichere Statements als «bei uns kannst du die Zukunft mitgestalten und dich frei verwirklichen.» Zum Thema Verbindlichkeit hat mich unlängst der erfolgreiche Gastronom Michel Péclard sehr beeindruckt. Auf die Frage, wie er denn mit der vermeintlich mangelhaften Arbeitsmoral von jungen Menschen und verlorenen Tugenden wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit umgehe, meinte er nur «Ich sehe darin kein Problem. Wenn ein Mitarbeiter in meinem Restaurant zu spät kommt, ist die kleinste Station übrig und die bringt halt nicht gleich viel Trinkgeld wie grössere.» Verstehen Sie mich nicht falsch, ich verherrliche nicht monetären Leistunganreize; im Gegenteil, wir wissen aus der Forschung, dass sie in den meisten Fällen die intrinsische Motivation schwächen. Ich bin aber grosser Fan davon, dass wir unsere Energie nicht mit ignorierten Moralvorträgen vergeuden, sondern Handeln Konsequenzen hat. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt.

3. Der Energie bewusst Sorge tragen

In einem Harvard Business Review Artikel über Führung in Zeiten extremer Ungewissheit schrieb Timothy R. Clark unlängst: «Während Führungskräfte nur wenig bis gar keine Kontrolle über das externe (Wettbewerbs-)umfeld haben, können sie die interne Leistungsumwelt, einschliesslich Mitarbeiterbindung, Moral und Produktivität enorm stark beeinflussen.» Dieser Satz soll uns Mut machen und uns daran erinnern, dass wir in der Führung doch sehr vieles gestalten können und müssen. Weitergedacht schafft gute Führung im Idealfall einen Raum, in dem Wirksamkeit und damit Zuversicht erlebbar wird, sodass die Mitarbeitenden auch für Herausforderungen ausserhalb der Arbeit gestählt sind. Die etwas bescheidenere Ambition wäre, dass Führungskräfte den Mitarbeitenden durch ihren Führungsstil zumindest keine Energie rauben oder sie nicht demotivieren. Die Forschung belegt klar, dass sich Stress von Führungskräften auf die Mitarbeitenden überträgt. Selber in der Führungsarbeit Ruhe zu verströmen, ist das eine. Aktiv mit dem Team Stressoren und Energiefresser zu thematisieren, ist noch besser. Ein paar inspirierende Beispiele:

- Frühlingsputz (→ was machen wir nicht mehr, was entsorgen wir?)

- Not to do Liste (→ was ist «in scope», was ist «out of scope»)

- Verzichtsplanung (→ was hat jetzt keinen Platz mehr?)

- ADH: Arbeite die Hälfte (→ Meetingdauer/-rythmus halbieren, weniger Teilnehmende)

- Synergien (→ wer hat etwas Ähnliches schon gemacht, z.B. Verbände)

- Fokus (→ was können wir aus Vision/Strategie ableiten, um uns nicht zu verzetteln?)

- KI Draft (→ wie können wir schon mit einer «good enough Lösung» starten?)

- Sunset Klausel (→ Projekte, Vorhaben werden mit einem «Verfallsdatum» ausgestattet)

- Reflexionsräume schaffen (→ z.B. mit START/STOP/CONTINUE)

- Meetingfreie Zeit (→ z.B. am Freitag oder im Sommer oder zwischen 16:00 und 9:00 Uhr)

- Deep Work (→ z.B. als kleine Auszeit in einem Coworking Space)

- Regelmässiger Boxenstopp (→ Energie tanken, reflektieren, planen mit Team)

- Energy/Task Mapping (→ wie kann ich High-Performance-Fenster sinnvoll nutzen?)

- Agenda Pairing (→ zwei Personen unterstützen sich gegenseitig im Agendaoptimieren)

Die Positive Leadership ExpertInnen Emma Seppälä und Kim Cameron gehen noch einen Schritt weiter und sprechen von «Energizern» im Sinne von Personen, denen es gelingt, durch ihr eigenes Verhalten anderen Energie zu geben. Wenn man sich kurz Zeit nimmt, über die Frage nachzudenken, wie man den Energie-Level seiner Mitmenschen positiv beeinflussen kann, kommt man auf sehr konkrete Ideen – von der Überraschung im Meeting, zur freiwilligen Übernahme von Tätigkeiten, dem gemeinsamen Beschluss, etwas nicht weiterzuverfolgen und nichts zu tun, dem gemeinsamen Dampfablassen nach einem Frusterlebnis bis hin zum spontanen Kompliment.

Und damit komme ich zurück zum Titel: wenn es uns gelingt, unserer Arbeit wo immer möglich systematisch eine gewisse Leichtigkeit zu verschaffen und unnötige Belastungen zu vermeiden, so haben wir viel erreicht. Es ist aber – genau wie die Besiegung der Hydra – nicht etwas, was im Alleingang gelingen kann, sondern ein Thema, bei dem alle Akteure gefordert sind. Vom Verwaltungsrat, der hilft, die Organisation langfristig sinnhaft auszurichten, der Geschäftsleitung, die sich als Ermutigerinnen und Wegfreiräumerinnen versteht bis hin zu den Arbeitskolleginnen, die der Freude und Energie des Gegenübers Sorge tragen und die dadurch selber mit einem guten Flow beschenkt werden. Eines ist klar: wir stossen aktuell an die Grenzen der Professionalisierung: Neues darf nicht einfach als neue Schicht auf das Alte verstanden werden, sondern es muss uns gelingen, uns mutig von Dingen verabschieden, die es nicht mehr braucht und den Nährboden zu schaffen, auf dem neue Vorhaben gedeihen können.